La membrane plasmique:

C'est l'interface entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule ; elle règle

tous les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire;

elle n'est pas visible au microscope optique, mais au microscope électronique.

1/ composition chimique :

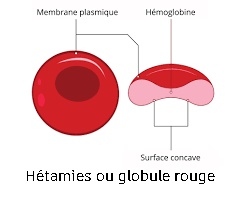

Il faut une grande quantité de membrane pour obtenir une analyse correcte. le sang dont les hématies se comportent ni noyau ni organise cellulaire et la gaine de myéline sont deux sources de membrane importante mais, elles sont de structure différente et les conclusions de leur étude ne sont pas toujours généralisables.Exemple : les globules rouges:

On les lave de toute trace de sérum ou de plasma, dans une solution isotonique de 9 g de NaCl (0,15 moles), correspondant à 0,3 osmoles de pression osmotique.

Mettre les schémas des quatre tubes à essai

Les hématites sont ensuite éclatées pour séparer la membrane de la cellule par un choc isotonique à 5 g de NaCl. En effet, les cellules se mettent à gonfler puis éclate sous la pression osmotique. L'hémoglobine passe en solution avec le cytoplasme : il y a “laquage” du sang, Il reste alors la membrane plasmique qui est séparée du cytoplasme par centrifugation à 100000 g environ pendant une heure. Le culot de membrane est "resuspendu" dans une solution de NaCl puis centrifugé pour être lavé. après plusieurs litres de sang, on obtient plusieurs grammes de membrane dont la composition est :

- 50 à 60 % de protéines

- 35 à 45 % de lipides

- 1 à 3 % de glucides

A/ Lipides:

Ils sont isolés dans l'alcool éther qu'il est solubilisé, on peut ainsi étudier les différents lipides : phosphorés et non phosphorés.

Les phospholipides :

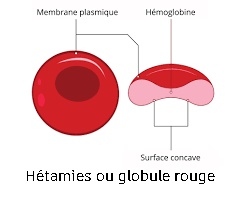

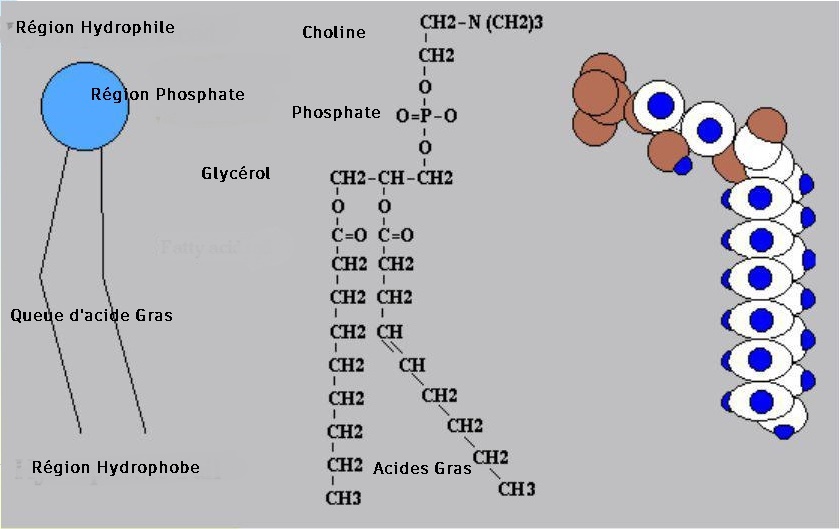

Les phosphoglycériques:

Il contient du glycérol et à la double propriété d'être soluble dans les corps gras et dans l'eau.

Exemple de phosphoglycérides : la lécithine, composé d'acide phosphorique, d'un amino alcool : la colline, d'un glycérol, et de deux acides gras : acide palmitique et acide oléique

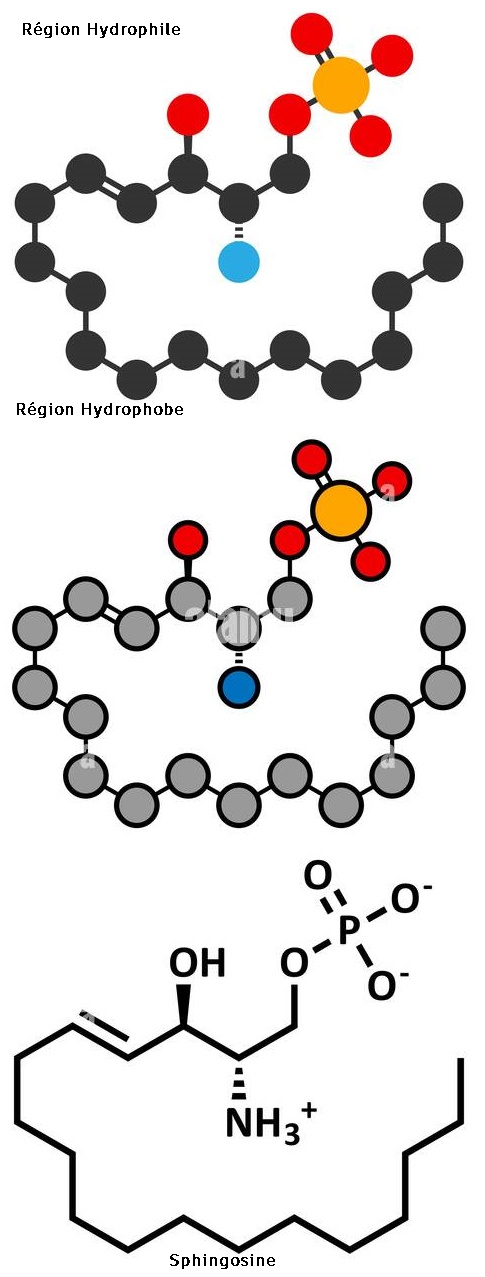

Les sphingolipides :

on les trouve dans les tissus nerveux, le glycérol est remplacé par la sphingosine

si l'amino alcool est la choline, il s'agit de la sphingomyéline.

Les Lipides non phosphorylés :

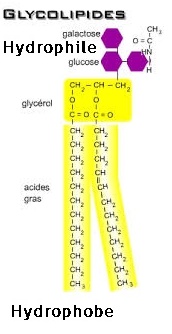

Les glycolipides :

Ce sont des lipides liés à des glucides, présents en grande quantité dans les gaines de myéline. il comporte:

Sphingosine + Acide Gras + Glucide

À noter que si la téte glucidique est un hexose, il s'agit alors d'un cérébroside et Si la tête est un oligo saccharide, il s'agit d'un ganglioside

détailler les formules

le cholestérol :

il est à noter qu'il n'est présent que dans les cellules animales. le cholestérol membranaire augmente en parallèle avec l'augmentation de l'eau dans les membranes cellulaire..

mettre la formule du cholestérol avec sa région hydrophile et hydrophobe

B/Les protéines :

on en distingue deux types en fonction de leur propriété :

les protéines de structure ; à l'état figuré elles sont observables.

les protéines enzymatiques. Malgré tout cette distinction est arbitraire.. Par exemple: la myosine est structurale et à la fois enzymatique car ATPasique. On peut d’ailleurs la séparer. Cette protéine permet de libérer de l'énergie en hydrolysant l'ATP en ADP.

Les glycoprotéines sont des protéines de surface, souvent antigéniques. exemple : groupe sanguin ABO.

Schéma des glycoprotéines de surface sur les globules rouges par exemple présentant les différents antigènes de surface qu'au départ les glucides

2/ Organisation moléculaire:

Il s'agit d'un modèle physico-chimie, dont le point de départ et la composition chimique de la membrane avec les phospholipides arrangés entre eux.

mettre le schéma d'un phospholipide de la lécithine

Globalement, pour la membrane plasmique, on sait qu'elle sépare deux milieux très hydratés. Les parties hydrophiles sont orientées vers l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Il y a donc une bicouche phospholipidique.

modèle du squelette membranaire :

mettre le schéma d'une bicouche phospholipidique avec du cholestérol mettre en évidence les interactions hydrophobe et hydrophile.

La membrane a une certaine rigidité : la cohésion des molécules est due à des interactions de type électrostatique entre les molécules de même nature, les interactions hydrophobes sont tournées vers l'intérieur de la membrane, quant aux protéines , elles se placent au niveau des pôles hydrophiles c'est-à-dire vers l'extérieur de la membrane.

Modèle de Danielli et DAWSON (1935):

mettre la représentation de la double couche le phospholipidique représentant les différents pôles hydrophile hydrophobe hydrophile

Mais avec la microscopie électronique les observations de Robertson en 1952 permettent de voir suivant la technique de fixation les structures rendues denses aux électrons par l'oxyde d'osmium (OsO4) qui insolubilise les protéines.

On peut voir trois couches distinctes, déjà prévu par Robertson..

mettre le schéma de Robertson

Sur ce schéma le contraste est dû à la présence des métaux lourds dense aux électrons, le tétraoxyde d'osmium crée un contraste en se fixant sur les protéines et les phospholipides.

Lors du protocole,les protéines réduisent l'os au 4, elle représente deux couches externes de la membrane. Robertson a montré que toutes les membranes cellulaires ont la même structure tri lamellaire d'où la notion de membrane unitaire.

1/ Technique d'analyse de la cellule

3/ Le réticulum endoplasmique

4/ Le ribosome

5/ Appareil de Golgi ou Dictyosome

6/ Le lysosome

7/ La mitochondrie

8/ Les organites tubulaires

9/ Le noyau inter phasique

10/ Le noyau en division

11/ Notion sur les bactéries

12/ Notions de virologie